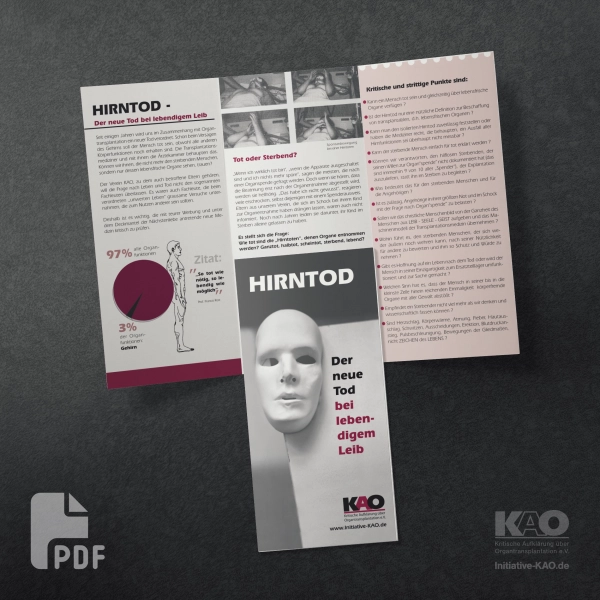

Im Jahr 1968 wurde eine völlig neue Art von Tod definiert, die mit sämtlichen traditionellen Konzepten zum Tod brach: der Hirntod. Als Begründung für diesen Tabubruch wird offiziell angegeben, die Hirntoddefinition sei zur Rettung der überlasteten Intensivstationen notwendig gewesen. Nach Einführung der Technik der Beatmung seien die Intensivstationen mit aussichtslos kranken und bewusstlosen Patienten überfüllt gewesen, deren Leben durch die Beatmung unsinnig verlängert werde. Dieser Artikel belegt, dass diese Begründung vorgeschoben wurde, dass der Hirntod vielmehr von Anfang an den Interessen der Transplantationschirurgie diente. Die Darstellung der Ereignisse stützt sich auf Studien von Forschern, die auf Original-Unterlagen der Hirntod-Kommission von 1968 Zugriff hatten: David Rothman [1], Peter Singer [2], Mita Giacomini [3] und Martin Pernick [4] zitieren aus Briefen und frühen Entwürfen.

Die Ausgangslage

Am 3.12.1967 leitete der südafrikanische Arzt Christiaan Barnard das Team, das zum ersten Mal einem Menschen erfolgreich ein Herz transplantierte – erfolgreich nur insofern, als der Patient die 4 ½‑stündige Operation überlebte, wenn auch nur achtzehn Tage. Die Spenderin war eine 25-jährige Frau, die sich bei einem Unfall eine schwere Kopfverletzung zugezogen hatte. Barnard wartete nach ihrem Kreislaufstillstand etwa 3 Minuten, dann entnahm er ihr Herz. Dass seine Aktion als Heldentat gefeiert wurde, lag nur an der liberalen südafrikanischen Gesetzgebung. [5, S. 7]

Ein Kollege Barnards, der japanische Chirurg Juri Wada, machte andere Erfahrungen. Am 8.8.1968 erklärte er einen ertrunkenen Jugendlichen für hirntot, entnahm ihm das Herz und transplantierte es einem anderen Jugendlichen mit einer angeborenen Herzkrankheit. Der Organempfänger überlebte drei Monate, und Dr. Wada wurde des Mordes beschuldigt: Der Spender habe noch gelebt, der Empfänger sei gar nicht so krank gewesen und hätte ohne Transplantation viel länger leben können. Dr. Wadas Ruf war ruiniert, auch wenn es nie zu einer Verurteilung kam. Erst in den neunziger Jahren konnte die Transplantationsmedizin nach westlichem Vorbild in Japan etabliert werden. [6], [7]

Diese Begebenheit spiegelt das Misstrauen wider, dem die Transplantationsmedizin Ende der sechziger Jahre aufgrund ihres Zugriffs auf lebende Organe in vielen Ländern begegnete. Die Transplantationsmedizin hatte zu der Zeit einige Anfangsschwierigkeiten überwunden. Es gab Patienten, die das Risiko der Transplantation eingehen wollten, und es gab Chirurgen, die darauf brannten, ein neues chirurgisches Gebiet mitzugestalten. Es gab eine erste wirksame Immunsuppression. Es gab noch keine sichere Organquelle.

In den sechziger Jahren wurden vor allem Nieren transplantiert. Die meisten Chirurgen entnahmen die Organe wie Barnard bei seiner Ersttat von klinisch Toten [8, S. 895]. Die Wartezeit nach dem Herzstillstand war noch nicht einheitlich geregelt. Kritiker beanstandeten auch, dass auf eine Reanimation verzichtet wurde. Die Qualität der Organe war um so schlechter, je mehr Zeit zwischen Herzstillstand und Organentnahme eingeräumt wurde. Vor allem aber waren die Transplantationschirurgen rechtlich nicht abgesichert.

Teams in Belgien hatten schon Organe von tief Komatösen entnommen, dies war aber auf Einzelfälle begrenzt. Auf dem Ciba-Symposium über Transplantation in Edinburgh 1966 berichtete der belgische Chirurg Guy Alexandre über acht Nierenentnahmen von komatösen Patienten und erntete allgemeine Entrüstung [9], [10], [11], [12]. Koma-Patienten galten damals noch als selbstverständlich lebendig. Über eine Hirntoddefinition wurde gesprochen, die Mehrheit der Teilnehmer schreckte aber vor einer verbindlichen Regelung zurück und setzte lieber weiterhin auf eine individuelle ärztliche Entscheidung am Krankenbett [3, S. 1473].

Beechers Mission

Viele Amerikaner betrachteten damals die Tätigkeit der Transplantationsmediziner mit großem Argwohn. Einerseits hatten sie Angst davor, im Scheintod getötet zu werden, und andererseits wollten sie nicht, dass ihr Sterben unnötig verlängert wird [3, S. 1471], [4, S. 17], [5, S. 14]. Um sie zu beschwichtigen und um den Chirurgen Rechtssicherheit zu schaffen, musste die Organentnahme einheitlich geregelt werden.

Dieser Aufgabe stellte sich der Bostoner Anästhesist Henry K. Beecher, der sich als Kritiker unethischer Forschungspraktiken einen Namen gemacht hatte [13] und nun das Forschungskontrollkomitee am Massachusetts General Hospital der Harvard Medical School (HMS) in Boston leitete. Gemeinsam mit dem renommierten Bostoner Transplantationschirurgen Joseph Murray (erste erfolgreiche Nierentransplantation 1954) beantragte er im Oktober 1967 beim Dekan der Harvard Medical School, Robert Ebert, ein Komitee gründen zu dürfen, um die Definition des Todes auf der Basis neuerer medizinischer Erkenntnisse zu aktualisieren. Zur Begründung führte er an, die Kliniken seien voller Transplantationsanwärter Brief vom 30.10.1967, zitiert in [1, S. 24], [2, S. 160 f.], [3, S. 1474]. Die Erlaubnis wurde ihm Anfang Januar 1968 erteilt, einen Monat nach der ersten Herztransplantation. Dies war voraussehbar, denn die Harvard Medical School war damals ein führendes Transplantationszentrum und hatte großes Interesse an einer möglichst hohen Rechtssicherheit bei Organentnahmen [1], [3], [5]. In einem Brief an Joseph Murray vom 4.1.1968 spricht Dekan Ebert von „pioneering interest“ [1, S. 161], [3, S. 1474].

Unter den dreizehn Mitgliedern des Komitees, das Beecher für sein Projekt gründete, waren zehn ärztliche Kollegen, darunter Anästhesisten, Transplantationsmediziner und Neurologen, sowie ein Jurist, ein Theologe und ein Historiker [3, S. 1474]. Bereits nach sechs Monaten veröffentlichte das Komitee in der renommierten Zeitschrift Journal of the American Medical Association sein Ergebnis: „A definition of irreversible coma“ [14].

Der Artikel baute auf Vorarbeiten von Intensivmedizinern auf. In den fünfziger Jahren hatte der technische Fortschritt es möglich gemacht, schwerkranke Patienten durch künstliche Beatmung am Leben zu erhalten. Nicht alle Patienten profitierten davon. Bald gab es viele Patienten, die nach einem Unfall oder nach einer nur teilweise erfolgreichen Reanimation schwere Hirnschäden erlitten hatten und weder leben noch sterben konnten [15]. Die französischen Neurologen Pierre Mollaret und Maurice Goulon prägten für diese Patienten 1959 den Begriff Coma dépassé („jenseits des Komas“) [16]. Zu dem Syndrom gehörten Bewusstlosigkeit, Reflexlosigkeit, fehlende Spontanatmung und Nulllinie im EEG. Es wurde nicht als ein Zustand des Todes gedeutet, sondern als ein Zustand, in dem die Patienten keine Aussicht hatten, noch einmal zu genesen, und der so den Abbruch aller intensivmedizinischen Maßnahmen rechtfertigte. Ein Gesetz mit einer Neudefinition des Todes war dazu nicht notwendig, ebenso wenig wie heutige Intensivmediziner eine gesetzliche Grundlage brauchen, um ohne aufwändige Hirntoddiagnostik aussichtslose Behandlungen abbrechen zu können.

Beechers Team bezog sich nicht ausdrücklich auf das Coma dépassé. Stattdessen setzte es irreversibles Koma mit Tod gleich, benannte es in Brain death („Hirntod“) um und schlug es als Kriterium für die Zulässigkeit von Organentnahmen vor. Zum Nachweis des „Hirntodes“ führte es Kriterien auf, die zu den von Mollaret und Goulon 1959 aufgeführten Diagnosekriterien noch einige hinzufügten:

Tabelle: Hirntodkriterien nach Beecher 1968 [14]

|

Wem diente die „Hirntod“-Definition?

Als Begründung für die Notwendigkeit der Neudefinition des Todes nannte Beechers Team das Interesse der Intensivmediziner, bei unheilbar Kranken die Therapie einstellen zu können. Erst an zweiter Stelle wurden die Erfordernisse der Transplantationsmedizin angeführt [14].

Die kanadische Sozialwissenschaftlerin Mita Giacomini ging Ende des letzten Jahrtausends der Frage nach, welche Interessen das Ad Hoc Komitee 1968 leiteten [3]. Sie hatte Gelegenheit, die „Henry K. Beecher Manuscripts“ im Archiv der Harvard Medical School einzusehen, die unter anderem Vorentwürfe des Artikels, unveröffentlichte Randbemerkungen und den zugehörigen Briefwechsel enthalten. Giacomini kommt zu dem definitiven Ergebnis, dass die Interessen der Transplantationsmedizin maßgeblich in die „Hirntod“-Definition eingeflossen sind und dass die Belange der Intensivmedizin vorgeschoben wurden, um dies nicht zu offenkundig zu machen. Sie nennt mehrere Gründe für ihre Einschätzung:

- In den späten sechziger Jahren waren unheilbar komatöse beatmete Patienten auf amerikanischen Intensivstationen zwar präsent, aber das Problem war nicht neu und wurde in der Regel unter der Hand gelöst [3, S. 1471], [5, S. 12]. Die Erfordernisse der Transplantationschirurgie hingegen waren brandaktuell. Die Frage lautete, auf den Punkt gebracht: Wie kann ich lebende Organe von toten Spendern erhalten? Das Ad Hoc Komitee schuf genau das Kunstprodukt, das dazu erforderlich war: den „Hirntod“.

- Der Entwurf wurde mehrfach überarbeitet und genau auf die Erfordernisse der Transplantationsmediziner zugeschnitten. So wurde die ursprünglich geplante Beobachtungszeit zum Nachweis der Irreversibilität von dreimal 24 Stunden (so im Artikel-Entwurf vom 11.4.1968) auf Drängen eines Transplantationschirurgen auf 24 Stunden gesenkt [3, S. 1475]. Der Transplantationschirurg Joseph Murray setzte den Wortbestandteil „Tod“ (statt „Koma“) durch und akzeptierte das vom Neurologen Robert Schwab vorgeschlagene „irreversible Koma“ allenfalls als Synonym [3, S. 1477]. Noch in der vorletzten Fassung vom 3.6.1968 wurden die Interessen der Transplantationsmedizin als primärer Grund für die neue Definition genannt, in der Endfassung stehen an erster Stelle die Interessen der Intensivmedizin. Dazu passend existiert ein Brief von Dekan Ebert, der darauf drängte, die Transplantationsmedizin nicht zu prominent zu nennen zitiert in [1, S. 26], [3, S. 1475].

Bereits im Juni 1968 berichtete Beecher über ethische Probleme bei hoffnungslos bewusstlosen Patienten und postulierte, dass in solchen Fällen die lebenserhaltenden Maßnahmen beendet und die Organe zur Heilung Anderer verwendet werden sollten [17]. In einem Vortrag führt H. Beecher später (1971) offen aus, dass die „Hirntod“-Definition so gewählt wurde, dass die Organe von „Hirntoten“ noch verwertbar sind [18] zitiert in [1, S. 26].

Die offiziellen Verlautbarungen vieler Transplantationsmediziner, der Hauptgrund für die „Hirntod“-Definition sei die Notwendigkeit gewesen, bei tief komatösen Patienten mit infauster Prognose die intensivmedizinischen Maßnahmen einzustellen, werden mittlerweile auch von prominenten Protagonisten der Transplantationsmedizin angezweifelt. So räumt der amerikanische Neurologe Eelco Wijdicks 2018 ein, dass die Belange der Transplantationsmedizin einen großen Einfluss hatten [19], und der amerikanische Ethiker Robert Truog stellte 2018 klar, dass die Transplantationschirurgie von der „Hirntod“-Definition am meisten profitiert hat [20]. Bereits 2003 vertrat der australische Hämatologe I. Kerridge in einer Diskussion die Position, dass der „Hirntod“ dem Bedarf der Transplantationsmedizin zuzuschreiben sei, die Intensivmedizin komme gut ohne ihn aus [21].

Ein holpriger Start

Aber zurück ins Jahr 1968. Die „Hirntod“-Definition des Ad Hoc Komitees wurde nach einer kurzen Latenz begeistert aufgenommen und brachte die Transplantationsmedizin in Schwung. Noch 1968 wurden weltweit 100 Herztransplantationen durchgeführt. Der Aufwand für die erste Herztransplantation in den USA war enorm: Dem Patienten wurden 304 Pints (143,8 Liter) Blut transfundiert, die Kosten betrugen für damalige Maßstäbe unglaubliche 30.000 Dollar [3, S. 1471], [4, S. 13].

Die Ergebnisse der ersten Herztransplantationen waren jedoch entmutigend. Mehr als 70% der Patienten starben in den ersten vier Monaten nach der Operation, nur ein Patient überlebte länger als elf Monate. Nach dem Tod von Barnards zweitem Patienten und Rekordüberleber im August 1969 vereinbarten die Transplantationschirurgen ein weltweites Moratorium für Herztransplantationen, das 10 Jahre lang galt [5, S. 896], [22], [23].

Ein früher Kritiker

Für Nierentransplantationen wurden aber weiterhin „hirntote“ Spender gesucht, und der Bedarf stieg rasant an. Als sich abzeichnete, dass nur sehr wenige Koma-Patienten die strengen „Hirntod“-Kriterien von 1968 erfüllten, wurden diese weiter gelockert. Reflexe wurden als automatische Reaktionen auf Rückenmarksebene gedeutet und waren nun kein Hindernis mehr für die Diagnose „Hirntod“ [24], [25]. Angesichts der wechselnden Restaktivität wurde eine Nulllinie im EEG relativiert [24], [26], und die Beobachtungszeit wurde auf bis zu sechs Stunden gesenkt [27].

Die wenigen kritischen Stimmen verhallten ohne Wirkung. Einer der ersten Kritiker war der deutsche Philosoph Hans Jonas, der von 1955 bis 1977 an der New School for Social Research in New York lehrte. Er führte unter anderem an, dass der „Hirntod“ den Todeszeitpunkt willkürlich vorverlegte und Organentnahme möglicherweise Vivisektion sei, weil die genaue Grenze zwischen Leben und Tod nicht bekannt sei [28]. In einer späteren Schrift rechtfertigte er sich gegen Anfeindungen von ärztlicher Seite und stellte fest, dass die Interessen der Transplantationsmedizin in die „Hirntod“-Definition eingeflossen seien und ihre wissenschaftliche Wertfreiheit befleckt hätten. Der alte Leib-Seele-Dualismus sei in einen Körper-Gehirn-Dualismus umgedeutet worden, ohne Rücksicht darauf, dass auch ein „hirntoter“ Körper die Kontinuität der Person weiterführe und keineswegs zu Fremdzwecken genutzt werden dürfe [29].

The President’s Commission und der Tod

Das Ad Hoc-Komitee hatte 1968 darauf verzichtet, die „Hirntod“-Definition zu begründen. Dies holte 1978 – 1981 eine staatlich eingesetzte Organisation nach, The President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research. 1981 präsentierten die Experten in einer 177 Seiten-Publikation ihr Ergebnis: Als Begründung für die Gleichsetzung des „Hirntods“ mit dem Tod des Menschen führten sie an, das Gehirn sei der Integrator des Organismus und der Organismus würde nach seinem Ausfall zeitnah zusammenbrechen [30]. In einer zeitgleichen Veröffentlichung vertrat der amerikanische Neurologe James Bernat die gleiche Begründung [31]. Noch im Jahr 1981 wurde der „Hirntod“ in den meisten Staaten der USA im Uniform Determination of Death Act (UDDA) gesetzlich als Tod des Menschen festgeschrieben. Die meisten westlichen Länder folgten nach und nach dem Beispiel.

Zunehmende Zweifel

In den USA geriet das Vertrauen in das „Hirntod“-Konzept aufgrund einer Reihe klinischer Studien zunehmend ins Wanken. 1998 zeigte der amerikanische Neurologe Alan Shewmon, dass der „Hirntod“ nicht automatisch zum Zusammenbruch des Organismus führt, und widerlegte damit die Theorie, dass das Gehirn als Integrator zum Funktionieren des Organismus unentbehrlich sei [32]. 1999 wies der brasilianische Neurologe Cicero Coimbra darauf hin, dass ein reversibles ischämisches Hirnödem (Penumbra) einen „Hirntod“ vortäuschen kann. Er warnte vor dem Apnoetest, bei dem im Rahmen der „Hirntod“-Diagnostik eine bis zu 10-minütige Trennung vom Beatmungsgerät abgewartet wird. Die dabei auftretende Hypoxie könne ein ohnehin schlecht durchblutetes Gehirn schädigen und so den „Hirntod“ erst erzeugen [33]. Auf diese Möglichkeit hatten die Berliner Neurologen Gabriel Curio und Peter Marx bereits 1987 in einem Leserbrief hingewiesen [34]. Der amerikanische Neurologe Eelco Wijdicks ließ 2008 41 Gehirne von „Hirntoten“ neuropathologisch untersuchen. Keines der Gehirne wies die erwartete schwere ischämische Nekrose auf [35]. Ebenfalls 2008 führte der amerikanische Radiologe Lionel Zuckier angiographische Nachuntersuchungen bei 188 Patienten durch, die als „hirntot“ diagnostiziert worden waren. In 11% konnte er noch eine Hirndurchblutung nachweisen [36].

Um die „Hirntod“-Definition zu retten und die Transplantationsmedizin weiter rechtlich abzusichern, sah sich der amerikanische President’s Council of Bioethics, der dem Deutschen Ethikrat entspricht, gezwungen, den Begriff „Leben“ neu zu definieren: Im Dezember 2008 erklärte er die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt zum notwendigen Kriterium für Leben [37]. Diese Definition setzte sich jedoch nicht durch. Das Vertrauen in das „Hirntod“-Konzept wurde weiterhin durch Untersuchungen belastet, die weltweit erhebliche Unterschiede in der „Hirntod“-Diagnostik nachwiesen [38], [39], [40].

Die „Hirntod“-Diskussion in Deutschland

Kurz nach der Beschreibung des Coma depassé durch den französischen Neurologen Pierre Mollaret [16] wurde auch in Deutschland öffentlich diskutiert, wann Ärzte eine aussichtslose Beatmung beenden und ggf. straffrei Organe entnehmen dürfen [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51]. Die Münchener Gerichtsmediziner Wolfgang Spann und Erich Liebhardt schlugen als Kriterien vor: keine Spontanatmung für > 60 Minuten, keine Reflextätigkeit, flache Linien im EEG über > 60 Minuten [52]. Der Baseler Neurologe Hans Rudolf Müller und die Innsbrucker Neurologen Christian Scharfetter und S. Schmoigl sahen sich veranlasst, . Müller und aufgrund eigener Beobachtungen vor einer Überinterpretation flacher EEG-Linien zu warnen [53], [54]. Seiner Zeit voraus war der Hamburger Theologe Helmut Thielicke: Er sprach sich dafür aus, Patienten nach dem Individualtod als „Vitalkonserven“ weiter zu beatmen, um ihre Organe nicht verfallen zu lassen [55]. Auf der 84. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie vom 30.3. bis zum 1.4.1967 rief der Präsident Werner Wachsmuth dazu auf, sich auf verbindliche Kriterien für die Beendigung aussichtsloser Lebensverlängerung zu einigen und dies nicht den Politikern zu überlassen [56]. Die Freiburger Juristen Erich Liebhardt und Hans-Bernhard Wuermeling hingegen deuteten das Sterben als einen Prozess ohne exaktes Ende und erklärten die Bestimmung des offiziellen Todeszeitpunkts, ab dem eine Organentnahme erlaubt ist, zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe [57]. Fast zeitgleich zur Veröffentlichung der „Hirntod“-Definition des Ad hoc Committee der Harvard Medical School im August 1968 berichtete das Deutsche Ärzteblatt über die Erklärung von Sydney zur Bestimmung des Todeszeitpunkts [58].

Die Empfehlungen des Ad Hoc Committee stießen auf ein geteiltes Echo: Während die einen mahnten, dass das Sterben mit der Feststellung des „Hirntods“ nicht beendet sei [59], [60], [61], werteten andere den „Hirntod“ als Rechtfertigung einer Organentnahme [62], [63]. Der Schweizer Jurist Harald Olav Siegrist, der Heidelberger Jurist Ernst-Walter Hanack und der Mainzer Internist Hans-Peter Schuster wiederum mahnten eine zeitnahe gesetzliche Regelung von Organentnahmen an [64], [65], [66].

Kritische Reaktionen

Eine besonderer Widerstand gegen die Transplantationsmedizin erwuchs aus schlechten Erfahrungen von Spender-Angehörigen: Renate Greinert, Pädagogin in Hannover, gab 1985 in einer emotionalen Situation die Organe ihres verunfallten Sohnes Christian zur Transplantation frei und bereute kurz darauf ihre Zusage, die ihr nun als Verrat an ihrem Sohn erschien und diesen um den normalen Sterbeprozess betrogen habe. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit den oft wenig transparenten Abläufen der Transplantationsmedizin gründete sie 1991 mit mehreren ebenfalls Betroffenen die „Kontaktstelle Organspende“ in Wolfsburg, die später zur Initiative Kritische Aufklärung Organspende (KAO) wurde. Ihr Ziel ist es, objektive Information über Hirntod und Organspende bereitzustellen und in der Öffentlichkeit zu vertreten [67]. Eine weitere Betroffenengruppe meldete sich zu Wort: die Pflegenden, die die „Hirntod“-Patienten bis zur Organentnahme intensiv betreuen mussten und dabei nicht als „tot“ erfahren konnten [68], [69], [70], [71], [72], [73]. Im Oktober 1992 ging der Fall des Erlanger Babys mit großem Widerhall durch die Presse [74], [75], [76], [77]. Wenn eine „hirntote“ Schwangere so lange am Leben gehalten werden kann, bis das Kind auch außerhalb der Gebärmutter lebensfähig ist, kann sie dann überhaupt tot gewesen sein? Kann ein Kind in einem Leichnam heranwachsen? Die maßgeblichen Transplantationsmediziner ließen sich von solchen Bedenken nicht beirren und bestanden darauf, dass der „Hirntod“ der Tod des Menschen ist [78], [79], [80]. Die Berliner Rechtsmediziner Dieter Giesen und Jens Poll wogen das Lebensrecht des Embryos gegen die Verletzung der Menschenwürde der „hirntoten“ Schwangeren ab und neigten zum Lebensrecht [81]. 1997 veröffentlichte der Stuttgarter Kardiologe Paolo Bavastro einen weiteren Fallbericht über eine „hirntote“ Schwangere, kommentiert vom Frankfurter Theologen Jörg Splett, der die „Hirntote“ als Sterbende bezeichnete [82], [83].

Einwände gegen das „Hirntod“-Konzept äußerten auch der Hannoversche Theologe und Internist Johannes Meran und der Hannoversche Philosoph Sebastian Poliwoda. Sie warfen die Frage auf, ob „Hirntote“ bei der Organentnahme leiden, und billigten ihnen über den Tod hinaus Persönlichkeitsrechte zu [84].

Im Vorfeld des anstehenden Transplantationsgesetzes mehrten sich die kritischen Stimmen: Der Düsseldorfer Arzt Jürgen in der Schmitten und der Düsseldorfer Theologe Johannes Hoff erklärten Menschen mit schlagendem Herzen trotz „Hirntod“ für lebendig und veröffentlichten ein Buch, in dem der „Hirntod“ kontrovers diskutiert wird [85]. Dem Beispiel folgte die Mainzer Verlegerin Gisela Lermann, unterstützt von der Initiative KAO [86]. Überregionale Zeitschriften wie Die Woche oder Die Zeit griffen das Thema mit provokanten Schlagzeilen auf und erhielten reichlich Leserbriefe [87], [88], [89], [90]. Der Frankfurter Medizinethiker Stephan Sahm sprach Medizinern die Kompetenz ab, den Tod zu definieren, und erntete Protest [91], [92]. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende und Justizministerin Herta Däubler-Gmelin bekannte sich in der Wochenzeitschrift Die Zeit zu der Position, dass „Hirntote“ noch leben [93]. Die Berliner Medizinethiker Uwe Körner und Jochen Vollmann definierten den „Hirntod“ als den irreversiblen Beginn des individuellen Sterbeprozesses und nicht geeignet zur zeitlichen Festlegung des Todes [94], [95], [96]. Auch das Konzept der Transplantationsmedizin wurde infrage gestellt: Der Salzburger katholische Theologe Werner Wolbert billigte der Gesellschaft kein Recht auf Organe von Sterbenden zu [97], und die KAO-Gründerin Renate Greinert wies in einem Beitrag zu einem Sammelband auf die missbräuchliche Verwendung des Begriffs Nächstenliebe in der Werbung für Organspenden hin [98].

Zahlreiche Kritiker hatten Schwierigkeiten, ihre Beiträge in renommierten Zeitschriften zu platzieren. Oft wurden nur Leserbriefe abgedruckt. Die Vertreter der Transplantationsmedizin blieben strikt bei der Strategie, philosophische Argumente zu ignorieren und eine ernsthafte Diskussion nicht zu beginnen. Daneben gab es eine regelrechte Zensur. Wenn Leserbriefe von Ärzten eine unerwünschte Meinung äußerten, mussten sie mit einer heftigen, diffamierenden Antwort von Fachleuten rechnen [99], [100], [101], [102], [103]. Dennoch spiegelten einige Wissenschaftler die internationale Diskussion in kritischen Publikationen wider: 2004 bezeichnete die Kulturhistorikerin Anna Bergmann in ihrem Buch „Der entseelte Patient“ die Transplantations-Medizin als logische Folge des Menschenbildes „Homo cerebralis“ und des cartesianischen Materialismus und kritisierte, dass sie den selbst definierten „Toten“ weder Toten- noch Patientenrechte zugestehe [104].

In einem Beitrag zum Sammelband „Finis vitae“ führte der deutsche Jurist und Ethiker Rainer Beckmann an, dass spirituelles Leben und Bewusstsein nicht an ein intaktes Gehirn gebunden sind und daher der „Hirntod“ als Kriterium für Organentnahmen untauglich ist [105]. In demselben Sammelband legte der Stuttgarter Philosoph Robert Spaemann in Anlehnung an griechische Philosophen dar, dass die menschliche Seele den Körper nicht verlasse, solange noch Leben in ihm ist, und daher „Hirntote“ noch lebten [106]. Der Freiburger Medizinethiker Giovanni Maio mahnte an, dass moralische Appelle und Verschweigen unangenehmer Einzelheiten keine geeignete Methode sind, eine freiwillige Spendebereitschaft zu fördern [107]. In der anschließenden Kontroverse führte er aus, dass „Hirntod“ und Tod des Menschen nicht gleichsetzbar sind, dass Leben nicht an Bewusstsein und Gehirn gebunden ist und dass eine Organspende nicht moralische Pflicht, sondern freiwilliges Opfer und ihre Verweigerung keinesfalls egoistisch sei [108]. Auch die Berliner Kulturhistorikerin Anna Bergmann und die Hannoveraner Gesundheitsethikerin Andrea Dörries merkten an, dass eine regierungsgestützte Information zur Organspende keine einseitige Werbekampagne sein dürfe, sondern wertneutrale Information über Gründe für und gegen eine Organspende liefern müsse, die als Grundlage einer unabhängigen Entscheidung unentbehrlich seien [109], [110]. Einige notorisch vernachlässigte Aufklärungsinhalte stellte der Hannoversche Anästhesist Hans-Joachim Ritz zusammen [111].

Die Berliner Ethikerin Sabine Müller forderte in Anbetracht der Fehlbarkeit der „Hirntod“-Diagnostik, dass Organspendern bei der Entnahme eine Narkose gegeben wird [112], [113], und auch die Augsburger Soziologin Alexandra Manzei wies auf verbleibende Hirnfunktionen (fMRT) trotz „Hirntod“-Feststellung hin [114]. 2017 meldete sich der deutsch-amerikanische Philosoph Hans Jonas noch einmal zu Wort: Der extrazerebrale Teil des Menschen habe wesenhaften Anteil an der Identität der Person, ersichtlich aus Fingerabdrücken und Immunreaktion, der Mensch habe ein Recht auf einen würdigen Tod und die Gleichsetzung von „Hirntod“ und Tod sei interessengeleitet [115]. Ein regelrechtes Kompendium der „Hirntod“-Kritik legte der anthroposophische Mediziner und Ex-Transplantationsarzt Paolo Bavastro vor [116]. Immer wieder mahnten Autoren an, dass „Hirntote“ Sterbende sind, aber noch leben [117], [118], [119], [120]. Diese Meinung war aber angesichts der Interessen der Transplantationsmediziner nicht mehrheitsfähig.

2024 wies die Berliner Kulturhistorikerin Anna Bergmann darauf hin, dass eine Organentnahme die Totenruhe des Spenders missachtet und mit einer palliativmedizinischen Behandlung nicht vereinbar ist. Sie prangerte zudem an, dass nicht darüber aufgeklärt wird, dass im Zuge der neuesten Gesetzgebung potenzielle Organspender schon vor dem „Hirntod“-Nachweis organprotektiv, also fremdnützig behandelt werden [121]. Dabei konnte sie sich auf den Kölner Staatsrechtler Wolfram Höfling berufen, der die Interessen hirntoter Patienten den Empfängerinteressen untergeordnet sah [122].

Von wenigen Ausnahmen abgesehen [123], [124] stützten die christlichen Kirchen im Wesentlichen die Position der Transplantationsmediziner und bemühten das Argument der Nächstenliebe als Beweggrund zum Spenden [125], [126], [127], [128]. Einzig eine Gruppe evangelischer Frauen protestierte vernehmlich gegen die Gleichsetzung von „Hirntod“ und Tod [129].

Der Deutsche Ethikrat stellte sich 2015 mehrheitlich hinter das „Hirntod“-Konzept [130].

Einen Rückschlag erhielt die Transplantationsmedizin dann durch eigenes Verschulden. Seit 2011 wurden in mehreren Transplantationszentren Unregelmäßigkeiten bei der Organverteilung aufgedeckt, die in einem regelrechten Wartelistenbetrug gipfelten [131], [132], [133]. Der Skandal führte unmittelbar zu einer Abnahme der Organspendebereitschaft. Um Vertrauen zurückzugewinnen, zog die DSO personelle und organisatorische Konsequenzen und formuliert auch einen neuen Transplantationskodex [134].

Gesetzliche Regelungen in Deutschland

Bis 1990 kam die Transplantationsmedizin in der BRD auf der Basis freiwilliger Verpflichtungen wie des Transplantationskodexes von 1987 ohne gesetzliche Regulierung aus, während in der DDR eine Widerspruchslösung galt. Wie wenig sorgfältig dabei vorgegangen wurde, ist aus der Tatsache zu ersehen, dass die erste Lebertransplantation im Juni 1969 in Bonn ohne Wissen und Einwilligung der Spender-Angehörigen durchgeführt wurde [135, S. 193].

1993 nahm der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer die Argumentation der President’s Commission 1993 auf. In Anlehnung an eine Ausarbeitung des Essener Geisteswissenschaftlers Dieter Birnbacher [78] führte er aus, dass der irreversible Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen nicht nur den Verlust der Bewusstseinsfähigkeit nach sich ziehe, sondern auch die Steuerung sowie die Integration der Organe beende und damit für den Menschen als leiblich-seelische Einheit in jeglicher Hinsicht den Tod bedeute [79].

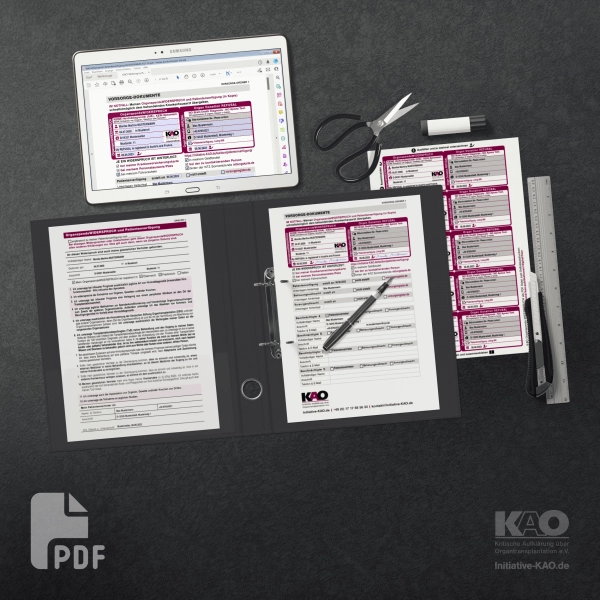

1994 brachte der Bundesrat den Antrag für ein Transplantationsgesetz ein und löste damit eine lebhafte Diskussion über die Rolle des „Hirntods“ aus. Ist der „Hirntod“ dem Tod gleichzusetzen oder nur ein Kriterium für die Unumkehrbarkeit des Sterbeprozesses? Soll er als sicheres Todeszeichen oder nur als Entnahmekriterium in das Gesetz eingehen? Weder die öffentliche Diskussion noch eine Anhörung von Fachleuten konnte diese Fragen klären. Nach intensiver kontroverser Debatte [136], [137] wurde daher im TPG von 1997 ausweichend formuliert, dass vor Organentnahme der Tod entsprechend dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft festzustellen ist [135, S. 224 – 262]. Als Regelung der Zustimmung zur Organentnahme wurde die Entscheidungslösung festgeschrieben. Im Falle einer fehlenden Willensäußerung des Spenders waren die Angehörigen nach seinem mutmaßlichen Willen zu fragen. Die Regelung wurde mehrfach geändert, die von Transplantationsmedizinern favorisierte Widerspruchslösung konnte sich 2012 und 2022 jeweils nicht durchsetzen.

Gesetzliche Regelungen zur Organentnahme

| Jahr | Regelung der Organentnahme | Zusatzbestimmungen |

| Juni 1997 | Erweiterte Zustimmung | |

| November 2012 | Entscheidung | Transplantationsbeauftragte |

| März 2022 | Entscheidung | Organspenderegister |

Zur Förderung der Transplantationsmedizin wurden zusätzliche Regelungen getroffen, zum Beispiel eine offensive Information potentieller Organspender und eine finanzielle und personelle Unterstützung der Entnahmekrankenhäuser. Mit der Einführung der Transplantationsbeauftragten wurden die Intensivstationen zunehmend für die Deutsche Stiftung Organspende (DSO) instrumentalisiert. Die 1984 gegründete DSO, die seit 2000 mit der Koordinierung der Organspenden beauftragt ist, identifiziert über die Transplantationsbeauftragten die Intensiv-Patienten, die als Organspender infrage kommen, und veranlasst bereits lange vor der „Hirntod“-Feststellung eine organprotektive Behandlung [121], [138], [139], [140], [141]: Im Vordergrund der Intensivtherapie steht dann die Organqualität, nicht das Überleben des Patienten. Eine palliativmedizinische Behandlung ist damit nicht vereinbar [121], [142].

Quellen:

- Rothman, David J.: Strangers at the bedside: a history of how law and bioethics transformed medical decisionmaking. New York, 1991, S.148 – 167. ↑

- Singer, Peter: Rethinking life & death – The collapse of our traditional ethics. New York 1994/2008, S. 20 – 37. ↑

- Giacomini, Mita: A change of heart and a change of mind? Technology and the redefinition of death in 1968. Social Science & Medicine 44 (1997, 10, Juni), 1465 – 1482. ↑

- Pernick, Martin S.: Brain death in a cultural context: the reconstruction of death, 1967 – 1981. In: Youngner, Stuart J.; Arnold, Robert M.; Schapiro, Renie: The definition of death – Contemporary controversies. London, 1999, S. 3 – 33. ↑

- Henderson, Scott: Death and donation. Eugene, 2011, S. 1 – 28. ↑

- Rihito Kimura: Organ transplantation and brain-death in Japan. ↑

- Lock, Margaret: The problem of brain death: Japanese disputes about bodies and modernity. In: Youngner, Stuart J.; Arnold, Robert M.; Schapiro, Renie: The definition of death – Contemporary controversies. London, 1999, S. 239 – 256 (241 f.). ↑

- Wiesemann, C.: Hirntod und Intensivmedizin – Zur Kulturgeschichte eines medizinischen Konzepts. Der Anästhesist 49 (2000, 10, Oktober), 893 – 900. ↑

- Wolstenholme, G. E. W.; O’Connor, Maeve: Ciba Foundation Symposium – Ethics in medical progress: with special reference to transplantation. Boston, 1966. ↑

- Machado, Calixto: The first organ transplant from a brain-dead donor. Neurology 64 (2005, 11, Juni), 1938 – 1942. ↑

- Ross, Lainie Friedman; Thistlethwaite, J. Richard: The 1966 Ciba symposium on transplantation ethics. 50 years later. Transplantation 100 (2016, 6, Juni), 1191 – 1197. ↑

- Rodriguez-Arias, David: The dead donor rule as policy indoctrination. Hastings Center Report 48 (2018, 6, November, S4), S39-42. ↑

- Beecher, Henry K.: Ethics and clinical research. New England Journal of Medicine 274 (1966, 16.6.), 1354 – 1360. [Ethik; Abstract] ↑

- Beecher, Henry K. u.a.: A definition of irreversible coma. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death. JAMA 205 (1968, 6, 5.8.), 337 – 340. ↑

- Wertheimer, P.; Jouvet, M.; Descotes, J.: A propos du diagnostic de la mort du systeme nerveux dans le comas avec arrêt respiratoire traités par respitation artificielle. La Presse Médicale 67 (1959, No. 3, 17.1.), 87 – 88. ↑

- Mollaret, Pierre; Goulon, M.: Le coma dépassé. Revue neurologique (Paris) 101 (1959, Juli), 3 – 15. ↑

- Beecher, Henry K.: Ethical Problems created by the hopelessly unconscious patient. New England Journal of Medicine 278 (1968, 26, 27.6.), 1425 – 1430. ↑

- Beecher, Henry K.; Dorr, H. I.: The new definition of death: Some opposing views. Internationale Zeitschrift für klinische Pharmakologie, Therapie und Toxikologie 5 (1971, 2, November), 120 – 124. ↑

- Wijdicks, Eelco F. M.: Deliberating death in the summer of 1968. New England Journal of Medicine online, 2.8.2018. ↑

- Truog, Robert D.; Pope, Mason Thaddeus; Jones, David S.: The 50-year legacy oft he Harvard Report on Brain Death. JAMA online, 7.6.2018. ↑

- Kerridge, I.; Saul, P.; Lowe, M.; McPhee, J.; Williams, D.: Commentary. Journal of Medical Ethics 29 (2003, 3, Juni), 202. ↑

- Jonsen, Albert R.: The ethics of organ transplantation: A brief history. AMA Journal of Ethics (2012, 3, März),264 – 268. ↑

- Veatch, Robert M.: Death, dying, and the biological revolution – our last quest for responsibility. London, 1976, S. 261 ff. ↑

- Zander, E.; Cornu, O.: Les critères de la mort cérébrale. Revue critique de 90 cas. Schweizerische Medizinische Wochenschrift 100 (1970, Nr. 9), 408 – 414. ↑

- Duven, H. E.; Kollrack, H. W.: Areflexie: kein obligates Symptom bei dissoziiertem Hirntod. Deutsche Medizinische Wochenschrift 95 (1970, Nr. 25, 19.6.), 1346 – 1348. ↑

- Gütgemann, Alfred; Käufer, Christoph: Zeichen und Zeitpunkt des Todes im Hinblick auf Organtransplantationen. Deutsches Ärzteblatt 66 (1969, Nr. 39, 27.9.), 2659 – 2666. ↑

- Silverman, Daniel; Saunders, Michael G.; Schwab, Robert S.; Masland, Richard L.: Cerebral death and the electroencephalogramm. Report of the Ad Hoc Committee of the American Electroencephalographic Society on EEG criteria for determination of cerebral death. JAMA 209 (1969, No. 10, 8.9.), 1505 – 1510. ↑

- Jonas, Hans: Philosophical reflections on experimenting with human subjects. Daedalus 98 (1969, Nr. 2, Frühjahr), 219 – 247. ↑

- Jonas, Hans: Against the stream: Comments on the definition and redefinition of death (1970). In: Hans Jonas: Philosophical essays from ancient creed to technological man. New York, 2010, S. 134 – 142. ↑

- The President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research: Defining death. Medical, legal and ethical issues in the determination of death. Washington, July 1981, verfügbar unter https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559345/defining_death.pdf ↑

- Bernat, James L.; Culver, Charles M.; Gert, Bernard: On the definition and criteria of death. Annals of Internal Medicine 94 (1981, No. 3, März), 389 – 394. ↑

- Shewmon, D. Alan: Chronic “brain death”: Meta-analysis and conceptual consequences. Neurology 51 (1998, No. 6, Dezember), 1538 – 45. ↑

- Coimbra, C. G.: Implications of ischemic penumbra for the diagnosis of brain death. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 32 (1999, No. 12, Dezember), 1479 – 1487. ↑

- Curio, Gabriel; Marx, Peter: Kriterien des Hirntodes: Stellungnahme I. Deutsches Ärzteblatt 84 (1987, Heft 16, 16.4.), B767. ↑

- Wijdicks, Eelco F.M.; Pfeifer, Eric A.: Neuropathology of brain death in the modern transplant era. Neurology 70 (2008, 15, April), 1234 – 1237. ↑

- Zuckierx ↑

- Pellegrino, Edmund D.: Controversies in the determination of death. A white paper by The President’s Council on Bioethics. New York, Dezember 2008, 144 S. ↑

- Wijdicks, Eelco F. M.: Brain death worldwide: Accepted fact but no global consensus in diagnostic criteria. Neurology 58 (2002, Januar), 20 – 25. ↑

- Citerio, Giuseppe; Bronco, Alfio; Crippa, Ilaria Alice; Vargiolu, Alessia; Smith, Martin: Variability in brain death determination in Europe: Looking for a solution. Neurocritical Care 21 (2014, 3, Dezember), 376 – 382. ↑

- Wahlster, Sarah; Wijdicks, Eelco F. M.; Patel, Pratik V.; Greer, David M.; Hemphill, J. Claude; Carone, Marco; Mateen, Farrah J.: Brain death declaration – practices and perceptions worldwide. Neurology 84 (2015, 18, Mai), 1870 – 1879. ↑

- Tönnis, W.; Frowein, R. A.: Wie lange ist Wiederbelebung bei schweren Hirnverletzungen möglich? Monatsschrift für Unfallheilkunde 66 (1963), 169 – 190. ↑

- Spann, W.: Strafrechtliche Probleme an der Grenze von Leben und Tod. Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin 57 (1966), 26 – 30. ↑

- Liebhardt, E.: Zivilrechtliche Probleme an der Grenze zwischen Leben und Tod. Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin 57 (1966), 31 – 36. ↑

- Kaiser, G.: Juristische und rechtspolitische Probleme der Transplantation und Reanimation. Medizinische Klinik 62 (1967, Nr. 16), 643 – 648. ↑

- Nissen, R.: Quo vadis medicina? 2. Aspekte der Reanimation. Hippokrates 38 (1967, Heft 6), 232 – 235. ↑

- Massloff, W.: Die Grenzen zwischen Leben und Tod. Deutsche Apotheker-Zeitung 107 (1967, Nr. 44, 2.11.), 1581 – 1586. ↑

- Gerlach, J.: Die Definition des Todes in ihrer Problematik für Medizin und Rechtslehre. Arztrecht 2 (1968), 83 – 86. ↑

- Schmelcher, R.: Zur Feststellung des Todeszeitpunktes Verstorbener. Deutsche Medizinische Wochenschrift 93 (1968, Nr. 9, 1.3.), 412 – 414. ↑

- Käufer, C.; Penin, H.: Todeszeitbestimmung beim dissoziierten Hirntod. Klinische und elektroenzephalographische Kriterien. Deutsche Medizinische Wochenschrift 93 (1968, Nr. 14, 5.4.), 679 – 684. ↑

- Linder, Fritz; u.a.: Todeszeichen und Todeszeitbestimmung. Der Chirurg 39 (1968, Heft 4), 196 – 197. ↑

- Wawersik, J.: Kriterien des Todes unter dem Aspekt der Reanimation. Der Chirurg 39 (1968, August), 345 – 348. ↑

- Spann, W.; Liebhardt, E.: Reanimation und Feststellung des Todeszeitpunktes. Münchner Medizinische Wochenschrift 108 (1966, No. 27), 1410 – 1414. ↑

- Müller, Hans Rudolf: Zur Problematik der flachen Hirnstromkurve und der Diagnose “Hirntod” nach akuter zerebraler Anoxie. Medizinische Klinik 61 (1966, Nr. 49), 1955 – 1959. ↑

- Scharfetter, C. R.; Schmoigl, S.: Zum isoelektrischen Enzephalogramm. Aussagewert nach Aussetzen der Spontanatmung. Deutsche Medizinische Wochenschrift 92 (1967, Nr. 11, 17.3.), 472 – 475. ↑

- Thielicke, Helmut: Vitalkonserve. Die Problematik der modernen Medizin. Euromed 8(1968), 71 – 72. ↑

- Wachsmuth, W.: 84. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie vom 29. März bis 1. April 1967 [mit Stellungnahme zu Reanimation und Tod]. Langenbecks Archiv der Klinischen Chirurgie 319 (1967), 3 – 15. ↑

- Liebhardt, Erich W.; Würmeling, Hans‑B.: Juristische und medizinisch-naturwissenschaftliche Begriffsbildung und die Feststellung des Todeszeitpunktes. Münchner Medizinische Wochenschrift 110 (1968, Nr. 28), 1661 – 1665. ↑

- Bundesärztekammer: Die Erklärung von Sidney. Zur Bestimmung des Todeszeitpunktes. Deutsches Ärzteblatt 65 (1968, Nr. 35, 31.8.), 1865 – 1870. ↑

- Pribilla, O.: Juristische, ärztliche und ethische Fragen zur Todesfeststellung. Deutsches Ärzteblatt 65 (1968), 41 (12.10.), 2256 – 2259 + 42 (19.10.), 2318 – 2322. ↑

- Gerlach, J.: Gehirntod und totaler Tod. Münchner Medizinische Wochenschrift 111 (1969, Nr. 13), 732 – 736. ↑

- Pompey, H.: Gehirntod und totaler Tod. Moraltheologische Erwägungen zur Herztransplantation. Münchner Medizinische Wochenschrift 111 (1969, Nr. 13), 736 – 741. ↑

- Bockelmann, P.: Strafrechtliche Aspekte der Organtransplantation. Langenbecks Archiv für klinische Chirurgie 322 (1968, November), 44 – 61. ↑

- Gütgemann, Alfred; Käufer, Christoph: Zeichen und Zeitpunkt des Todes im Hinblick auf Organtransplantationen. Deutsches Ärzteblatt 66 (1969, Nr. 39, 27.9.), 2659 – 2666. ↑

- Siegrist, Harald Olav: Organtransplantation und Recht. Betrachtungen eines Schweizer Juristen. Münchner Medizinische Wochenschrift 111 (1969, Nr. 13), 742 – 746. ↑

- Hanack, Ernst-Walter: Aus rechtlicher Sicht: Todeszeitbestimmung, Reanimation und Organtransplantation. Deutsches Ärzteblatt 66 (1969, Nr. 19, 10.5.), 1320 – 1331. ↑

- Schuster, H.-P.; Busch, H.; Busch, G.; Niemczyk, H.; Baum, P.; Knolle, J.; Ungern-Sternberg, A. von; Lang, K.: Zur Problematik des dissoziierten Hirntodes bei Patienten eines internistischen Intensivpflegezentrums. Deutsche Medizinische Wochenschrift 94 (1969, Nr. 41, 10.10.), 2118 – 2121. ↑

- https://Initiative-KAO.de ↑

- Haupt, Jütte Christine: Hirntod – Organspende. Pflegezeitschrift 7/1994 (Juli), 401 – 404. ↑

- Putz, Brigitte: Psychische Belastungen des Pflegepersonals. In: Herrmann, Uwe: Die Seele verpflanzen? Gütersloh, 1996, 69 – 79. ↑

- Marschall, Cathrin: Grenzsituationen im Arbeitsbereich des OP-Pflegepersonals – Die Explantation. Facharbeit, 28.5.2004. ↑

- Friesacher, Heiner: Habe Mut, deinem Gewissen zu folgen. Ethik im Op 3 (2013, 6, November), 257 – 261. ↑

- Tewes, Sandra; Brause, Michaela: Wenn Betroffene zu Entscheidern werden. Intensiv 26 (2018, 1, Januar), 8 – 13. ↑

- Schiller, Josefine: Benötigen hirntote Organspender eine Narkose bei der Organentnahme? Intensiv 28 (2020, Januar), 32 – 43. ↑

- Klinkhammer, Gisela: Würdelos – Ärzte wollen Kind einer hirntoten Frau retten. Deutsches Ärzteblatt 89 (1992, Heft 44, 30.10.), B2300. ↑

- Ober, Karl Günther; Franck, Helmut; Zimmer, Alexander; Meiser, Michael; Weidner, Kurt; Suchenwirth, Richard; Walter, Taalke; Wullstein, Otto; Schwalm, L. + Schnelten, L.; Bauer, Johann; Becker, Helmut: Erlangen – Leserbriefe zu „Ärzte wollen Kind einer hirntoten Frau retten“. Deutsches Ärzteblatt 89 (1992, Heft 46, 13.11.), 2436 – 2442. ↑

- Klinkhammer, Gisela: Kontroverse Positionen zum Erlanger „Fall“ – Zwischen Recht auf Leben und Verletzung der Menschlichkeit. Deutsches Ärzteblatt 89 (1992, Heft 46, 13.11.), 2443 – 2444. ↑

- Vogt, G.; Engl, Georg; Gaedicke, Gerhard; Schmidt, Hans-Ludwig; Petersen, P.; Lent, Volkmar; Heuser, Michael K. H.; Günther, H.; Langner-Urso, Denise; Wollschläger, Doris; Will, Martin; Bäßler, Eberhard; Dammann, Richard: Leserbriefe zu „Ärzte wollen Kind einer hirntoten Frau retten“. Deutsches Ärzteblatt 89 (1992, Heft 51/52, 21.12.), 2762 – 2768. ↑

- Birnbacher, Dieter; Angstwurm, Hans; Eigler, Friedrich Wilhelm; Wuermeling, Hans-Bernhard: Der vollständige und endgültige Ausfall der Hirntätigkeit als Todeszeichen des Menschen – Anthropologischer Hintergrund. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer. Deutsches Ärzteblatt 90 (1993, Heft 44, 5.11.), B2170-2173. ↑

- Wuermeling, H.-B.; u.a.: Der endgültige Ausfall der gesamten Hirnfunktion („Hirntod“) als sicheres Todeszeichen. Deutsches Ärzteblatt 90 (1993, Heft 44, 5.11.), B2177-2179. ↑

- Haupt, Walter F.; Schober, Otmar; Angstwurm, Heinz; Kunze, Klaus: Die Feststellung des Todes durch den irreversiblen Ausfall des gesamten Gehirns – („Hirntod“). Wertigkeit technischer Methoden zur Bestätigung der klinischen Zeichen. Deutsches Ärzteblatt 90 (1993, Heft 45, 12.11.), B2222-2225. ↑

- Giesen, Dieter; Poll, Jens: Recht der Frucht / Recht der Mutter in der embryonalen und fetalen Phase aus juristischer Sicht. Zeitschrift für Ärztliche Fortbildung 87 (1993), 847 – 852. ↑

- Bavastro, Paolo; Wernicke, Joachim: Schwangerschafts-Begleitung nach Hirnversagen. Eine besondere Krankengeschichte. Zeitschrift für Medizinische Ethik 43 (1997, Heft 1, Januar), 59 – 68. ↑

- Splett, Jörg: Philosophische Gedanken zum Fallbericht (Von einer Schwangerschafts-Begleitung nach Hirnversagen). Zeitschrift für Medizinische Ethik 43 (1997, Heft 1, Januar), 69 – 75. ↑

- Meran, Johannes; Poliwoda, Sebastian: Der Hirntod und das Ende menschlichen Lebens. Ethik in der Medizin 4 (1992, Heft 3, Juli), 165 – 171. ↑

- Hoff, Johannes; in der Schmitten, Jürgen: Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung und „Hirntod“-Kriterium. Hamburg, 1995. ↑

- Lermann, Gisela (Hg.): Ungeteilt sterben – Kritische Stimmen zur Transplantationsmedizin. Mainz, 1995. ↑

- Kötz, Hein; Haupt, Jytte; Esser, Gerda; Wuermeling, Hans-Bernhard; Geisler, Linus S.: „Wann ist der Mensch tot genug?“ Der Woche-Essay zur Organ-Entnahme bei Toten löste eine heftige Leserdebatte aus. Die Woche, 7.7.1994, 28. ↑

- Fritz-Vannahme, Joachim; Fischer, Gertrud; Schulz, Alexander; Schulze, Gertrud; Klein, M.; Schreiber, Klaus; Kohlbecher, Guido; Hermes, Christian; Ortmann, Matthias: Wann stirbt der Mensch? Kontroverse Hirntod. Die Zeit, 22.7.1994, 24. ↑

- Roth, Gerhard; Dicke, Ursula: Falsches Weltbild. Der Hirntod kann nicht als absolutes Kriterium für das Ende des Lebens gelten. Die Zeit, 22.7.1994, 24. ↑

- Hoff, Johannes; Schmitten, Jürgen in der: Lebenszeichen. Menschen im Koma sind keine Leichen. Die Zeit, 22.7.1994, 24. ↑

- Sahm, Stephan: Organspender oder Organressource? Der Streit um das Transplantationsgesetz. FAZ, 14.9.1994. ↑

- Untrügliche Zeichen für das Ende des Lebens. Deutsche wissenschaftliche Gesellschaften beziehen Stellung zur Frage des Hirntodes. FAZ, 28.9.1994. ↑

- Däubler-Gmelin, Herta: Entmündigt die Sterbenden nicht. Die Zeit, 2.6.1995. ↑

- Körner, Uwe: Hirntod und Organtransplantation – die umstrittene Verfügung über das Sterben. Zeitschrift für Ärztliche Fortbildung 88 (1994), 195 – 209. ↑

- Vollmann, Jochen: Medizinische Probleme des Hirntodkriteriums. Medizinische Klinik 91 (1996, Nr. 1, Januar), 39 – 45. ↑

- Vollmann, Jochen: Todeskriterien und Interessen bei der Organentnahme. Ethik in der Medizin 8 (1996, Heft 2, April), 114 – 124. ↑

- Wolbert, Werner: Zur neueren Diskussion über den Gehirntod. Ethik in der Medizin 8 (1996, Heft 1, Januar), 6 – 18. ↑

- Greinert, Renate: Einbahnstraße Nächstenliebe. In: Herrmann, Uwe: Die Seele verpflanzen? Gütersloh, 1996, 35 – 42. ↑

- Schlemmer, Friedrike: Die Seele lebt (Leserbrief zu “Erklärung zum Hirntod” in DÄB 21/2001, B1203). Deutsches Ärzteblatt 98 (2001, Heft 28 – 29, 16.7.), B1614-B1615. ↑

- Lang, Christoph J. G.: Hirntod: Briefe haben mir „in der Seele wehgetan (Erwiderung zu Leserbriefen zu “Erklärung zum Hirntod”). Deutsches Ärzteblatt 98 (2001, Heft 33, 17.8.), B1817. ↑

- Ritz, Hans-Joachim: Hirntod ist nicht Anästhesie. Leserbrief. Deutsches Ärzteblatt 98 (2001, Heft 41, 12.10.), B2267-2268. ↑

- Erbguth, Frank; Birk, Michael: Begründete Seelenqualen – Es gibt klare Kriterien (Erwiderungen auf Leserbrief vom 12.10.2001). Deutsches Ärzteblatt 98 (2001, Heft 44, 2.11.), B2456-B2457. ↑

- Wöhrle, Johannes C.; Quintel, Michael: Irreführende Darstellung (Erwiderung auf Leserbrief vom 12.10.2001). Deutsches Ärzteblatt 99 (2002, Heft 6, 8.2.), B284. ↑

- Bergmann, Anna: Der „Leben-machende“ Tod: Die Praxis der Transplantationsmedizin. In: Bergmann, Anna: Der entseelte Patient. Die moderne Medizin und der Tod. Berlin, 2004 [Neuauflage 2020], S. 277 – 314. ↑

- Beckmann, Rainer: Determining death: Is brain death reliable? In: Mattei, Roberto de; Byrne, Paul A.: Finis Vitae – Is “brain death” true death? Oregon, 2009, S. 49 – 63. ↑

- Spaemann, Robert: Is brain death the death of the human being? On the current state of debate. In: Mattei, Roberto de; Byrne, Paul A.: Finis Vitae – Is “brain death” true death? Oregon, 2009, S. 259 – 271. ↑

- Maio, Giovanni: Moralische Appelle zur Organspende sind Gift für das Vertrauen. Deutsche Medizinische Wochenschrift 138(2013, 43, Sept.), 2187 – 2188. ↑

- Maio, Giovanni: Moralische Appelle zur Organspende sind Gift für das Vertrauen – Erwiderung 1 + Erwiderung 2. Deutsche Medizinische Wochenschrift 139 (2014, 20, Mai), 1070 – 1071, 1073 – 1074. ↑

- Bergmann, Anna: Organspende – tödliches Dilemma oder ethische Pflicht? Aus Politik und Zeitgeschichte 20 – 21 (2011, 16.5.), 10 – 15. ↑

- Dörries, Andrea: Organspende – Offen entscheiden lassen. Deutsches Ärzteblatt 110 (2013, Heft 39, 27.9.), B1566. ↑

- Ritz, Hans-Joachim: Was Organspender wissen sollten! Praxis Palliative Care 44 (2019), 36 – 40. ↑

- Müller, Sabine: Revival der Hirntod-Debatte: Funktionelle Bildgebung für die Hirntod-Diagnostik. Ethik in der Medizin 22 (2010, 29.1.), 5 – 17. ↑

- Müller, Sabine: Wie tot sind Hirntote? Alte Frage – neue Antworten. Aus Politik und Zeitgeschichte 20 – 21 (2011, 16.5.), 3 – 9. ↑

- Manzei, Alexandra: Tot oder sterbend? Intensiv 23 (2015, 3, März), 146 – 153. ↑

- Jonas, Hans: Technik, Medizin und Ethik – Praxis des Prinzips Verantwortung. Frankfurt, 2017, 324 S. ↑

- Bavastro, Paolo: Organ-Transplantation – Zukunftsweisend oder Irrweg des Zeitgeistes? Würzburg, 2018, 636 S. ↑

- Breul, Regina; Waldstein, Wolfgang: Regina Breul im Gespräch mit Wolfgang Waldstein – Hirntod – Organspende – Brisant und ehrlich. Illertissen, 2014, 158 S. ↑

- Bauer, Axel W.: Das beschwiegene Paradox der Organspende und seine gefährlichen Folgen für unser Menschenbild. Praxis Palliative Care 44 (2024), 29 – 31. ↑

- Bergmann, Anna: Debatten: Wie tot ist hirntot? Focus 39/2018 (29.9.). ↑

- Frei, Alex; Aemissegger, Urs; Beerli, Alois; Sicher, Marlene; Stoffel, Georg: Organspende am Lebensende. Schweizer Ärztezeitung 100 (2019, 14, April), 508 – 510. ↑

- Bergmann, Anna: Organ-„Spende“ – Das andere Sterben. Praxis Palliative Care 44 (2024), 26 – 28. ↑

- Höfling, Wolfram: Debatte über Organspenden: „Das Hirntod-Konzept ist paradox“. tagesschau.de, 3.11.2016 ↑

- Johannes Paul II.: Evangelium vitae – Enzyklika Frohbotschaft des Lebens an alle Menschen guten Willens über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Stein am Rhein, 1995. ↑

- Woelki, Rainer Maria Kardinal: Osterbotschaft des Erzbischofs. Katholische Sonntagszeitung, 14./15.4.2012. ↑

- Haid, Bruno: Religiös-sittliche Fragen betreffend die Wiederbelebung (Resuscitation, Reanimation). + Antwort des Heiligen Vaters, Papst Pius XII., über die „Wiederbelebung“, am 24. November 1957 in Rom. Anästhesist 7 (1958, Heft 8), 241 – 244. ↑

- Kruse, Martin; Lehmann, Karl: Organtransplantationen – Erklärung der deutschen Bischofskonferenz und des Rates der EKD, Bonn/Hannover, 1990. ↑

- Lehmann, Karl (Bischof): Auf ein Wort: „Hirntod“ – Reales Zeichen des Todes. Zeitschrift für Medizinische Ethik 43 (1997, Heft 1, Januar), 77 – 78. ↑

- Marx, Reinhard: Die deutschen Bischöfe – Glaubenskommission Nr. 41 – Hirntod und Organspende. Bonn/München, den 27. April 2015. ↑

- Evangelische Frauen in Deutschland: Organtransplantation – Positionspapier 2013. ↑

- Woopen, Christiane; Catenhusen, Wolf-Michael; Dabrock, Peter; Taupitz, Jochen: Hirntod und Entscheidung zur Organspende. Stellungnahme. Deutscher Ethikrat, 24.2.2015, 189 Seiten. ↑

- Nsi: Verfahren gegen Transplantationschirurg – Professor Broelsch muss vermutlich in Haft. Deutsches Ärzteblatt 108 (2011, Heft 31 – 32, 8.8.), B1412. ↑

- Dpa/EB: Herztransplantationen – Uniklinik Heidelberg gibt Manipulationen zu. Deutsches Ärzteblatt 112 (2015, Heft 43, 23.10.), B1454. ↑

- Richter-Kuhlmann, Eva: Transplantationsmedizin – Neues Zeitalter angebrochen. Deutsches Ärzteblatt 112 (2015, Heft 49, 4.12.), B1714. ↑

- Viebahn, Richard; Greif-Higer, Gertrud: Neuer Transplantationskodex – Verantwortung gegenüber Spendern und Empfängern. Deutsches Ärzteblatt 110 (2013, Heft 51 – 52, 23.12.), B2174. ↑

- Beckmann, Rainer: Das „Hirntod“-Konzept und der Tod des Menschen. Eine Untersuchung aus der Perspektive prozessualer Beweiswürdigung. Badan-Baden, 2025, 925 S. ↑

- Deutscher Bundestag 25.6.1997: Stenographischer Bericht, 183. Sitzung, Bonn, Mittwoch, den 25. Juni 1997. Plenarprotokoll 13/183, 16401 – 16515. ↑

- Zweite und dritte Beratung eines Gesetzentwurfs über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen/183. Sitzung des Bundestags am 25. Juni 1997. Das Parlament 47 (1997, 28, 4.7.), 3 – 12. ↑

- Blum, Karl: Inhousekoordination bei Organspenden – Abschlussbericht. Düsseldorf, 2012. https://www.dso.de/uploads/media/Inhousekoordination_bei_Organspenden_-_Abschlussbericht_A_B-KH.pdf ↑

- Erbguth, Frank; Dietrich, Wenke: Therapieziel Hirntod? Soll ein potenzieller Organspender mit aussichtsloser Prognose zugunsten einer möglichen Transplantation lebensverlängernd behandelt werden? Bayrisches Ärzteblatt 3/2014 (März), 116 – 119. ↑

- Hahnenkamp, Klaus; Böhler, Klaus; Wolters, Heiner; Wiebe, Karsten; Schneider, Dietmar; Schmidt, Hartmut H.-J.: Organprotektive Intensivtherapie beim Organspender. Deutsches Ärzteblatt 113 (2016, Heft 33 – 34, 22.8.), 552 – 558. ↑

- Neitzke, G.; Rogge, A.; Lücking, K. M.; Böll, B.; Burchardi, H.; Dannenberg, K.; Duttge, G.; Dutzmann, J.; Erchinger, R.; Gretenkort, P.; Hartog, C.; Jöbges, S.; Knochel, K.; Liebig, M.; Meier, S.; Michalsen, A.; Michels, G.; Mohr, M.; Nauck, F.; Salomon, F.; Seidlein, A.-H.; Söffker, G.; Stopfkuchen, H.; Janssens, U.: Entscheidungshilfe bei erweitertem intensivmedizinischem Bedarf auf dem Weg zur Organspende. Medizinische Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin, 11.4.2019 online. ↑

- Bergmann, Anna: Organ-„Spende“ – der Verzicht auf palliative Sorge und einen pietätvollen Umgang. Praxis Palliative Care 44 (2024), 18 – 21. ↑